「読書をしましょう!!」

色々なところで耳にしますよね。

とはいえ、いきなり読書する習慣を身につけることはかなりハードルが高いことです。

読書をしようとチャレンジしてみたけど、何度も挫折してしまったという方がいるかもしれません。

読書の大切さは十分感じているけど、実際に読書が習慣づかない。

そんな悩みを抱えている方へ向けた記事です。

今回の記事では、

・読書のイメージ

・本の選び方

・本の読み方

・読書を習慣づける方法

これらについて、ご紹介していきます。

簡単に記事の内容を要約すると、“読書のメリットを感じまくること” です。

名付けて、『読書メリット享受法』です。

私はいま、読書が大好きです。

さまざまなジャンルの本を読みますが、過去の自分はまったく読書の習慣などありませんでした。

本当にまったくのゼロです。笑

もともと読書習慣のなかった私でも、読書を大好きになりました。

今回の記事を通じて、読書の魅力や楽しさが伝わってくれると嬉しいと思います。

一緒に読書の楽しさを勉強していいきましょうね!

読書のメリット

筆者が読書を始めたことで感じることが出来たメリットを列挙してみます。

・語彙が増える

・論理的思考力

・幅広い知識を持てる

・間違いの少ない情報に触れられる

・選択肢が広がる

・質問力が鍛えられる

・初対面の人との話のネタになる

・筆者の思考を約1500円で買える

・豊かに生きる為のヒントが得られる

・目的を達成するための読書

ここでは各メリットの詳細は言及しませんが、ざっと挙げるだけでもかなりのメリットがありそうです。

読書のイメージ「でも~」の部分

読書に対する意見でよく聞くキーワードです。

「でも~」という否定ワードですね。

でも・・・

・めんどくさい

・時間がかかる

・読むの飽きちゃう

・難しい

などという言葉はよく聞きます。

状況によっては、「今さら勉強?」なんて言葉も聞きます。

はっきり言います。

勉強するのに遅すぎることはありません。

発達心理学者のエリック・エリクソン(1902-1994)

興味のある方はググってほしいのですが、エリクソンのライフサイクル理論によると、「人間は死ぬまで成長できる」という考え方です。勉強は学生のするものだと思っている考えがそもそも間違いですし、エリクソンの8段階のライフサイクルのどの位置に自分が属しているのか?どのように老年期まで進むべきか?という自己認識が必要です。

肉体的に衰えていくのは仕方ありませんが、知識を得ることにゴールは無く、一生学び続けることが大切ということですね。

では実際に私の考える「本の選び方」「本の読み方」「習慣づける方法」について項目立てて紹介したいと思います。

本の選び方

自分のレベルに合わせた本

最初は「乱読」して下さい。

乱読とは、読みたい本について、特にテーマを絞らず行う読書手法です。

読書はコストも掛かりますので、図書館でもよいです。

私は初めのころは中古書店に行き、興味のある本をとにかく買いました。

気になる背表紙があったら手に取り「目次」を熟読して、本の中盤を読んで下さい。

中盤をパラパラ読んで、面白ければその本は読み手のレベルに合っていると思って良いと思います。

やはり本もバランスがあります。

著者が引きつけようとする前半パートだけをみても、中だるみしてしまって、読み進めると段々つまらなくなってくる、なんてことがたまにあります。

中盤を読んでみても、面白い!と思えるような本であれば、しっかりと全体を読み切ることが出来るレベルの本といえます。

最初のころは「完読」を目指すことで、満足度や自己肯定感を高めることができます。

ステップアップ~少しレベルを上げてみる~

ある程度の冊数を読むようになってくると、少しレベルの高い本に挑戦するべきです。

例えば本をパッと開いた時のページ全体の「色」を私は意識しています。

漢字の数であったり、ページに占める言葉の量などです。

同じ値段で、同じページ数くらいの本であったとしても、開いた時の全体の色が「白っぽい」か「グレーか」「黒っぽいか」で情報量の違いを捉えることができます。

やはり黒っぽい書籍は「詰まっているなー」と情報量の多さに喜びを覚えます。

※逆に初めのうちは「完読」することが目的とした方が良いので、白っぽい本から始めるのもオススメです。

また「古典」系はどんな世代の方でもステップアップした書籍としてオススメできます。

あの日本ハムファイターズの栗山監督も、渋沢栄一氏の「論語と算盤」の考え方を取り入れて監督業としての采配に生かしています。

最新の書籍だけではなく、古くから残る(中国の古典になると数千年前)本は、受け継がれてきている理由があります。

理由は単純。良いものだから残っているんですよね。

ぜひ古典はステップアップする際、本選びの候補として挙げていただきたいです。

二つの例を挙げましたが、無理のない進め方がとにかく重要ですし、私もはじめのころは、普通のペースで読んでも2時間くらいで読み終われるような簡単な本から始めていました。

骨の折れそうな、調べながら読むような本は、ステップアップしながらで十分だと思います。

読書が、目的から手段に変われば成長の証

今回の記事の冒頭に、読書のメリットを列挙しました。

その最後の項目に「目的を達成するための読書」と書きました。

読書が趣味の方であれば、【読書=目的】でばっちりです。

ただ、先ほどの栗山監督の例で考えると【読書=手段】なんです。

選手の育成、マネジメント、勝つ方法、生きる考え方、指導者のあるべき姿など、監督業を行っていると、さまざまな考え方が必要ですし、もちろん結果を求められます。

その自分の「こうなりたい、こうしたい」という【目的】を達成するために読書をする訳です。

いわゆる手段としての読書ですね。

読むこと自体が目的になってしまって、今ひとつ生かし切れない。

習慣化できない。

という方は、次のステップ【読書=手段】まで進んでいただくと、少し読書に対する考え方が変わるのかな、と思います。

本の読み方

二度読み【マーカー活用・三色ペン活用】

本を読む時に意識することは「世界に一冊だけの本を作る」ことです。

私の印象ですと、とても綺麗に本を読む方が多い。

私は、初めてその本を見る段階から書き込みを行うようにしています。

マーカーで書き込む手法が、最もポピュラーでわかりやすくていいですね。

もう一つの方法は、三色ボールペンを活用します。

人それぞれで良いと思いますが、私は色分けをして

緑~自分の意見を脇に書く

赤~特に重要そうなポイントにラインや書き込みをする

という具合に色分けして本に書き込みをしています。

後から見直す時に、とてもわかりやすくなりますよ。

やったことない方はぜひ試して下さい。

ただ読んでいるだけの作業感よりも、楽しく読書を進められるようになります。

アウトプットの意識

マーカーや三色ペンを使って楽しく読書をするのも一つの方法です。

そして、読書をする上で最も大切なことだと思うのが「アウトプットの意識です」

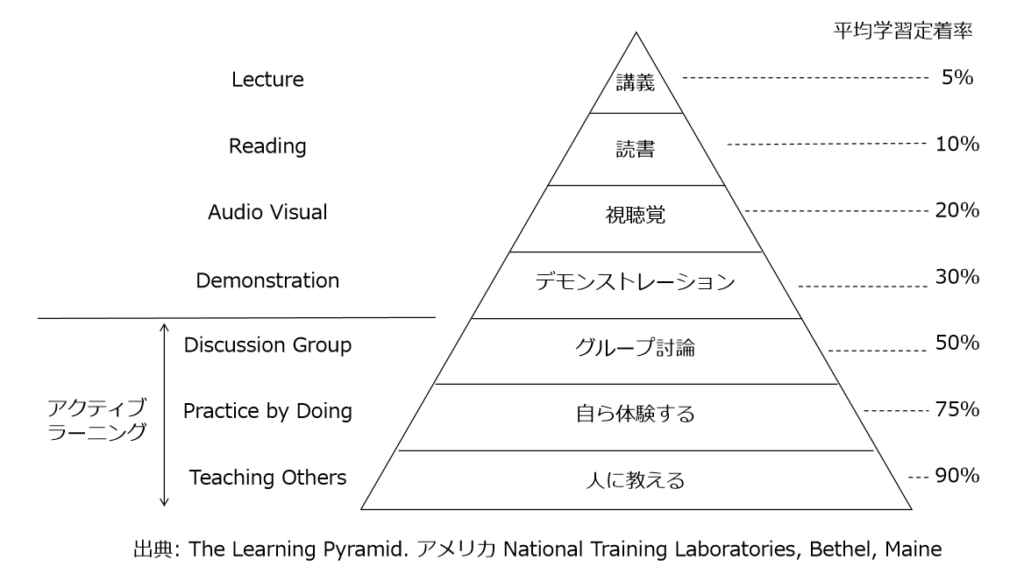

【ラーニングピラミッド】を紹介します。

上記のピラミッドは、学習による記憶の定着率を階層として表現されたものです。

座学として講義を受ける、または読書は記憶の定着率は5~10%なのです。

読書を推奨する立場としては、かなり少ないといえますね。

ただ、グループ討論から下のアクティブラーニングでは50%以上の定着率が見込まれます。

「人に教える」という行為は約90%の定着率があるといわれています。

※これは個人差がありますし、複数回人に教えた方がなお良い。

読書をする際に、

・仕事で生かせるキーワードを探す

・子どもであれば両親に伝えたい

・アウトプットする相手がいなければ、SNSなどで発信する

など、人に伝えることを念頭に置くことで、記憶の定着率は抜群に高まります。

情報発信者は、オンライン・オフライン問わず最高の自己成長する手段だと考えています。

「教わる人」よりも「教える人」の方が成長する仕組みなんですね。

せっかくの学びを得たんですから、ぜひ情報発信まで進んでいただけると嬉しいですね!

習慣づける方法

テスト勉強では無い

まず始めに言いたいのは「読書=勉強」と考えないことが重要です。

勉強は大切です。

ただ、あまりにも読書をしていると、テスト勉強しているのかというくらい一生懸命な方が多い。

もっと気楽でいいと思います。

丸暗記の必要もないし、テストも無い。

「どこかで聞いたことあるなー」くらい思い出せれば十分なんです。

読書をすることは、自分の目的達成であったり、考え方が変わったりする方が重要なので、肩肘はらずに取り組む事が習慣づけには重要です。

準備を完璧にしない

このテーマは非常に重要です。

習慣づけのためには、読書の敷居を下げることが必要です。

・明るさはどうか

・周囲の音は静かか

など、読書を始めるためのより良い条件を求める人が多いと思います。

十分な時間がなくても読書はできます。

5分でもいい。

例えば、落合陽一さんは、読書は電車のうるさい中でするそうです。

そして、独りぼっちになれる貴重な時間は、思考を深める作業を行うことに集中するとのこと。

周辺がうるさいかどうかは、読書には関係ないということです。

私も最初は静かな場所でないと集中できませんでした。

しかし、人間は「順化」します。

順化(じゅんか) – 心理学上の概念。 繰り返し提示される刺激によって同種の刺激に対する反応が次第に見られなくなっていく現象。

要は慣れってことですね。

最初は気になるかもしれませんが、私は現在周りの音があってもなくても気にせず本を読めるようになりました。人間おもしろいもので、環境に慣れるんだなと関心します。

ゴロゴロ寝転がって読んでもいいし、晩酌しながらでもいいし、とにかく読書の敷居を下げることが大切です。

めんどうな事は「10分」だけやる

さて、ここまで読み進めていただいた方に問題です。

ここまでを何分で読めましたか?5分でしょうか?10分でしょうか?

アクティブラーニングの表を何分も見ていた方は、もっと時間がかかったかもしれません。

何を言いたいかというと、ここまでの文字数が約4000字あります。

5分や10分あれば、ブログ記事をスラスラ読める訳です。

ですが、本になるとなかなか進まない。

一冊の本は、新書ですと6万字から10万字ほど。文字数が多くなると15万字ほどと言われています。

※新聞は広告などの差もありますが50万字ほどと言われています。その情報を100円ちょっとの値段で得られるので驚きですよね。

ここまで読んでいただいた労力を10回から20回繰り返すだけで一冊の本は読破できてしまう訳です。

ですから、めんどうだなって思っても「10分」刻みでもいい。自分でルールを作って取り組んでみて下さい。

10分頑張れると、なぜか楽しくなって1時間とか過ぎるようになりますから。

一番旬な時期を逃さない

一番その本を読みたい時期はいつか?

それは「買った直後」です。

図書館であれば「借りた直後」です。

家にまっすぐ帰るのではなく、カフェなどに立ち寄るのも手ですね。

さらっと一周読んで、マーカーで気になるところをチェックするだけでも素晴らしい。

二周目でコメントなどを書き込んでいければ最高です。

※図書館で借りた本はもちろん書き込み禁止ですよ!笑

熱しやすく、冷めやすいタイプは、冷めないうちに読まないと「積読(つんどく)」になってしまい、本が溜まっていってしまいますからね。笑

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回の記事は少し長めに書いて見ました。

約5000字ほどの記事です。

スマホ記事ですと、5000字ほどの記事ですと皆さんスラスラ読めてしまいます。

今の時代の人達はスマホでの「縦スクロール」「横書き」に慣れているのかもしれませんね。

読書習慣を身につけることで、確実に人生の選択肢は増えます。

手段としての読書から、目的達成までの読書となるよう、今後も読書の楽しさや図書館の利用など、知的好奇心をくすぐれるような記事を更新してまいります。

長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。